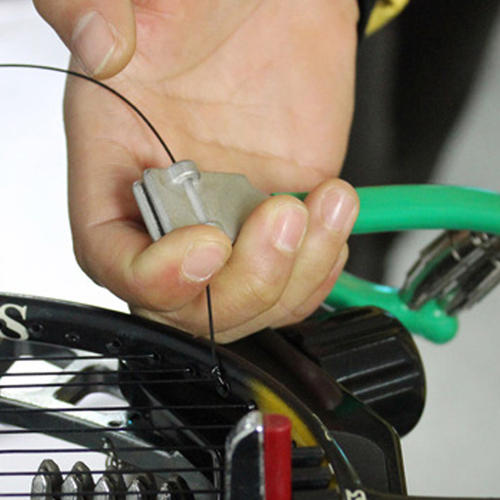

2月3日消息,羽毛球拍穿线时,如果第一步不用起始钳,直接用座夹夹住上面的线,和用起始钳在拍外侧夹住下面的线,这两点有什么区别呢?

起始钳的设计是抗对拉,方式上属于主动发力,实现单次发力。座夹的设计是阻回弹,方式上属于被动受力,实现双次发力(即一次是指座夹夹线固定,线的回弹会把座夹再往回拉动一点)。

这是两种不同的设计理念,虽然混用表面看不会有太大问题,但潜伏着很大的机会成本。你要是第一步就用座夹,就等于超过座夹的“被动”设计理念,变成“主动”去咬线,抗机头的对拉。机会成本有以下两项:

1)对球线的表皮不利。因为座夹都是多齿状的,咬合面上的咬力是随齿分散的。一般来说,直接与机头对拉,近机头端的齿容易产生细微滑线,特别在线径太细、线衣太脆、磅数太高、机头牵引速度太快等情况下,滑线后容易损伤线衣。而起始钳是单平面型的,不存在这种单侧齿微位移磨线的现象。

2)对咬合面的寿命不利。很多人都没认识到,线夹咬合面其实是一项耗材,里面或者用石英砂(钻石砂/金刚砂)、或者用电镀技术提供摩擦力,实现咬线性能。如用于被动受力与双次发力,能保证咬合面的损耗保持在最低水平;如用于主动发力与单次发力,则损耗速度会明显加快。

作为一个理性的穿线师,节省意味着某种意义上的成功,但如果把起始钳也列入节省的范围,反而背离了这种初衷,会“捡了芝麻,丢了西瓜”。因为换座夹,再普通的一对都要接近千元;而一把入门级别的起始钳,200-300元就已经好用得不得了,我用了快5年仍几乎跟全新的一样。起始钳也可节省大盘线的用线量,几盘大盘线用下来,起始钳的成本就收回了。这还没把起始钳帮你提高的穿线水平、帮你节省的穿线时间、大盘线帮你减少的线包装材料计算在内。